- 2025年4月22日

【身体の話】骨がポキポキ鳴る理由、知ってる?音の正体と、本当に気にすべきサインとは!?

「指を鳴らすのがクセ」 「膝や肩がポキッと鳴るのが気になる」 そんな経験、一度はあるんじゃないでしょうか?な……

理学療法士として働いていると、毎日の臨床の中で「この人の痛みの本当の原因はどこなのか?」「どうすれば動作を変えられるのか?」といった疑問に直面することが多いと思います。

そんな疑問に対して、評価と治療の一貫性、そして臨床推論を大切にしたアプローチを教えてくれるのが、入谷誠先生の『理学療法 評価と治療の実際』という一冊です。

この本は、「形態」「動き」「筋活動」を軸に、運動学的・組織学的な視点で評価を行い、治療につなげていくという理学療法の本質を丁寧に解説しています。今回はその内容をわかりやすく、実際の臨床にも活かしやすいようにまとめていきます。

⸻

──症状ではなく、機能とQOLを見据える

入谷先生が冒頭で強調するのが「医療の目的とは何か?」という問いです。

単に痛みや不調を取り除くのではなく、患者が「どのような生活を送りたいか」「どんな社会参加をしたいのか」に着目します。

【入谷誠の医療観】

また、入谷先生は臨床家としての姿勢にも言及しています。

感謝されることの多い仕事だからこそ、「自分が偉い」と錯覚しやすくなる。

でもそれは“うぬぼれ”であり、医療の本質ではない。

本当に大切なのは、誠実かつ直向きに一人ひとりの患者と向き合うこと。

そして、目の前の症状にどう立ち向かい、どう解消できるかに全力を尽くすことが、臨床家としてのあるべき姿です。

これらの考え方は理学療法士として働いていく中で、必ず忘れずに心がけていきたいものです。

患者様からの感謝で決して自惚れず、直向きに患者様の症状に向き合い、全力で解消させること

忘れないようにしていきましょう!

さらに入谷先生は、成長のためには「壁にぶつかること」を恐れず、仮説と検証を繰り返すことの重要性を説いています。

成長とは、試行錯誤の繰り返しである。

自分の臨床結果に“誇り”を持て。

このような厳しくも温かいメッセージは、技術以前に“姿勢”を整えることの重要性を教えてくれます。

⸻

理学療法の評価において、入谷先生が特に重視するのが「組織学的推論」と「力学的推論」です。

ただのROMや筋力テストではなく、「なぜ動きが崩れるのか?」「どの組織が力学的にストレスを受けているのか?」を、立体的に捉える思考力が問われます。

⸻

筋膜、腱、関節包、皮膚などの組織の性状や構造的変化を評価します。

症状を評価する時に、『どの部分が?どの組織が?』明確に組織を分別し、どの組織に問題が生じているかを判断しましょう。

• 筋膜の滑走不全や癒着

• 筋腱移行部の過剰な緊張

• 関節包の拘縮や短縮

• 瘢痕組織や線維化したエリアの可動性低下 など

「どこに」「どのような力学的負荷が加わり」「どの組織がどう変化しているのか」を考察する評価視点です。

これを読み解くには、動作分析が不可欠です。

【動作分析で得る力学的情報】

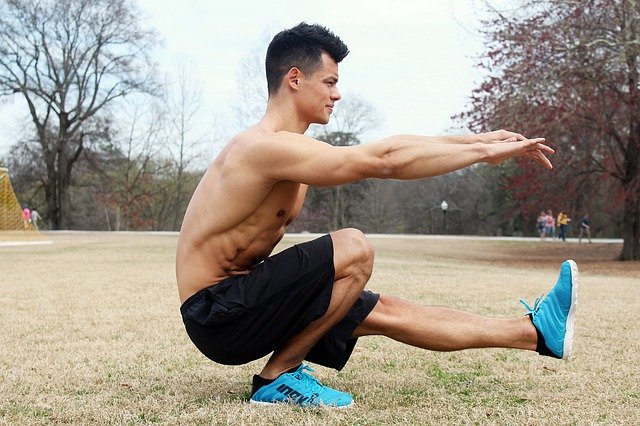

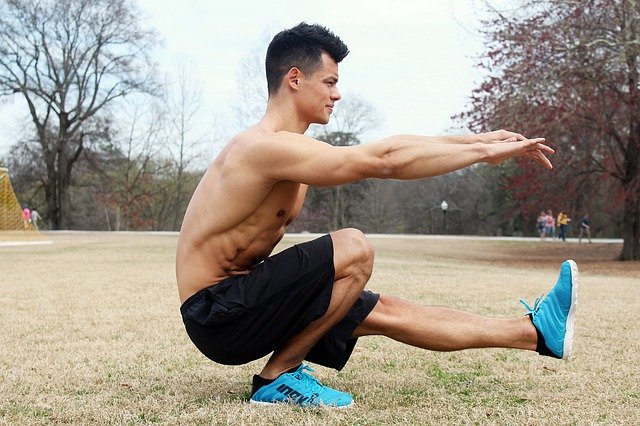

たとえば、片脚立位や歩行中の重心移動、スクワット動作などを観察していく中で、次のような推論を行います。

⚪︎力学的にどんな負荷が加わっているのか?

• 剪断力(shear):関節面に対して水平方向にずれる力

• 圧迫力(compression):関節や組織を潰すようにかかる力

• 牽引力(tension):筋や腱・靭帯を引き伸ばす力

• 回旋ストレス(torsion):身体の軸を捻るような力

⸻

⚪︎どの組織がどう影響を受けるのか?

✔ 伸ばされる組織(tension)

• 立脚後期で腸腰筋が過度に伸張→腰椎前弯の過剰

• 足部過回内で後脛骨筋や足底筋膜に過伸張ストレス

• 肩甲骨外転が過剰で菱形筋や僧帽筋中部が常に引っ張られている状態

✔ 圧迫される組織(compression)

• 歩行時の過剰な股関節内転・内旋で大腿骨頭が臼蓋内壁に圧迫

• 頚椎前突で後頭下筋群が圧縮された姿勢に

• 体幹の過伸展で椎間関節に圧迫力

✔ 捻られている組織(torsion)

• 股関節に回旋ストレス → 大腿筋膜張筋や大腿直筋にねじれ応力

• 足部が内反位+脛骨外旋 → 距腿関節・距骨下関節にねじれた荷重

• 体幹回旋が過剰 → 腹斜筋群や胸腰筋膜に捻れた緊張パターン

このように組織にどのような力学的ストレスが生じているのかを具体的に考えていくことが重要だと述べています。

⸻

【実際の推論例】

「歩行時、片側の骨盤が過度に後方回旋している」

→ 力学的に:股関節伸展+外旋+腰椎回旋の複合運動

→ 組織的に:腸腰筋・内転筋群が過伸張、外側広筋に収縮負荷での圧縮ストレス、仙腸関節に剪断ストレス

→ 対応として:仙腸関節のアライメント再調整+代償を抑えた股関節進展可動性の改善などを治療へ

⸻

組織学的推論では、症状が「どの部分に」「どの組織に」と原因を組織学的な視点から言語化していきます。

力学的推論では、動作中に「どのような力」が「どこに働き」、「どの組織」が影響を受けているのかを言語化していくことが重要です。

これによって、「なぜこの動き方になってしまうのか?」を具体的かつ根拠のある形で把握することができ、治療へと直結した評価が可能になります。

組織学的推論と力学的推論を組み合わせていくことで、評価の精度や治療の効果が高まり、患者様の症状を解決させるスキルが伸びていくことでしょう!

評価の中で欠かせないのが動作分析です。

入谷先生は「力学的推論を行う上で、動作分析は必須の評価技術である」と明言しています。

【動作分析で見るべき視点】

• 関節の動き方の偏り

• 重心移動の軌跡

• 代償運動や不必要な筋緊張の有無

• 支持基底面と身体重心の関係

• 動作のリズムやタイミング

【歩行分析で見るべき視点】

これらの評価を順に行い、症例ごとに疼痛の原因となっている力学的負荷が何かを推測することが重要!

①動きに流動性があるか(重心のスムーズな移動)

②体幹アライメントに偏りがないか

③身体が偏って力が入ってないか

④足の上に体重はのっている?

⑤直線的に進行してる?

⑥動きにりずむがある?

⑦左右立脚における動きの転換に遅れはない?

⑧左右の回旋に非対称が認められる?

⑨左右の過度な移動はない?

⑩各々動きがどの時期に起きてる?

例えば、歩行動作を観察する中で「片側だけ骨盤が過度に挙上している」「蹴り出し時に足関節が固定されすぎている」といった、非効率な運動戦略を発見することができます。

動きの中で『違和感』を見つけ出す作業です。

これにより、「なぜそのような動き方になっているのか?」という力学的な背景を推論していくことが可能になります。

入谷先生の治療の特徴は「組織学的推論や力学的推論から導き出された問題ある動きを修正していく」点にあります。

入谷式足底板、入谷式皮膚誘導、エクスパンディングエクササイズを使用して、うまく正常な関節運動を誘導してくことで症状の解決を目指していくのです。

今回はエクスパンディングトレーニングを紹介します。

エクスパンディングエクササイズは目的とする筋肉の収縮を動作に関連づけて効果的に動きを引き出すことが最大の狙いです。

エクスパンド=広がる、拡大、膨らませる、展開するなど動きを広げていくことで、実に効率よく機能を拡大させることができるトレーニングです。

単一の筋や可動域を改善させるだけではなく、身体全体の機能を高めることに繋がるのです。

カウンター理論に準じた連動パターンにおいて筋収縮を行うことで、筋緊張を適度に抑え、立脚層でのもビリティーを引き出す作用を高めることができます。

• 骨盤の位置を整えることで股関節の可動域が広がる

• 肋骨の動きを出すことで肩甲帯が安定する

• 足部からの荷重を変えることで膝関節へのストレスが軽減される など

こうした「力の流れ」を再構築することで、効率的で無理のない動作が可能になります。

⸻

『入谷誠の理学療法 評価と治療の実際』は、「評価の質が治療の質を決める」という基本に立ち返らせてくれる一冊です。

組織・力学・動作の3つの観点から原因を探り、機能的な身体を再構築していくという流れは、まさに現代の理学療法に必要な考え方と言えるでしょう。

【本書の要点まとめ】

• 医療の目的は「症状軽減」ではなく「生活機能の回復」。

• 評価では組織学的・力学的推論を使って“なぜ”を深掘る。

• 理学療法士は、単なる「施術者」ではなく「動作のデザイナー」である。

患者の人生に本当の変化をもたらすために、まずは評価から見直していきましょう。

幼少期からサッカーを続ける→身体への興味が湧き理学療法士の道へ→総合病院に勤務→訪問リハビリへ転職|一般の方々の身体についての興味や知識の少なさに驚愕/低給料で十分な学びが得られない→心と身体の一般的な知識の共有、副収入を目的にブログを開設|心身共に健康的な生活を送ることができるような情報と良質な商品の紹介を発信していきたいと思います!●所有資格/理学療法士/JADP認定メンタル心理カウンセラー®︎

コメントを書く